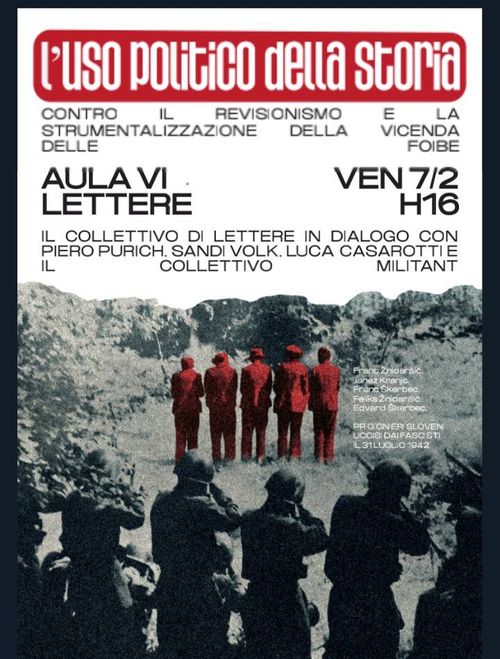

L'uso politico della storia

Le modalità del ricordo, la trasmissione della memoria non sono neutrali.

Come la storia viene scritta, raccontata, neanche.

Nel 2004 viene istituito in Italia il "Giorno del Ricordo", per ricordare le foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Tale giornata, nata sotto il segno dello sdoganamento delle idee della destra più radicale proprio del governo Berlusconi, è diventata l'occasione per gruppi e organizzazioni post-fasciste per entrare nelle scuole, nel dibattito pubblico e nelle commemorazioni ufficiali, portando avanti la loro narrativa e visione del mondo.

La strategia è chiara: semplificando i fatti (ove non proprio mistificandoli), si racconta la resistenza dei popoli slavi contro l'occupazione fascista come "odio anti-italiano" e si mettono sullo stesso piano partigiani e repubblichini.

Con questa iniziativa ci interessa non solo un approfondimento storico che demistifichi la narrazione sopracitata, ma anche la ricostruzione della cornice politica in cui tale riscrittura è avvenuta.

Negli ultimi decenni stiamo assistendo a numerosi interventi di revisionismo storico da parte delle istituzioni: dalle "efferatezze" partigiane, all'equiparazione tra nazismo e comunismo, si cerca di creare un'artefatta memoria bipartisan che si ponga egualmente distante dai due "opposti estremi".

Coronamento di questi ragionamenti sono le ormai frequenti affermazioni sulla presunta divisività del 25 aprile.

Noi non vogliamo parlare di resistenza per semplice nostalgia, ma perché l'operazione di screditamento è evidente: cancellare i conflitti di un tempo serve a delegittimare quelli di ora.

Ricordare chi si organizzò per un mondo migliore significa ricordare che lottare è ancora possibile e necessario. Ricordare, insomma, per riprenderci il presente.